クライアントプログラムをコマンドラインパラメータでシステムを切り変えるシステムの

重複起動防止処理のサンプル。

続きを読む

カテゴリー別アーカイブ: IT全般

oracle 既存オブジェクトへの上書き

既存のオブジェクトに対してimportするときに、新規インポートと同様にするとエラーが発生する。

そこで下記オプションをつけることで、上書き可能となります。

ignore=y

シャットダウンのサンプル

UNDO領域縮小

環境にあわせて読み替えて下さい。

・現在 UNDOTBS1

確認方法は以下

SELECT SEGMENT_NAME, OWNER, TABLESPACE_NAME, STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS;

・一時退避領域作成

create undo tablespace UNDOTBS2 datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名/undotbs02.dbf’ size 10m;

・紐づけ

alter system set undo_tablespace = ‘UNDOTBS2′;

・削除、再作成

drop tablespace UNDOTBS1;

create undo tablespace UNDOTBS1 datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名\undotbs01.dbf’ size 100m reuse autoextend off;

alter system set undo_tablespace = ‘UNDOTBS1′;

・削除

drop tablespace UNDOTBS02 including contents cascade constraints;

・確認

SELECT SEGMENT_NAME, OWNER, TABLESPACE_NAME, STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS;

データファイルの作成方法

ユーザを作成する際に、データファイルとの紐づけが必要です。

作成方法は以下で、下記コマンドを実行すると初期サイズ100MBで自動拡長のデータファイルが作成されます。

CREATE TABLESPACE

スキーマ名 DATAFILE

‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名\スキーマ名.dbf’ SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON

MINIMUM EXTENT 1M

DEFAULT STORAGE ( INITIAL 1M NEXT 1M MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 4096

PCTINCREASE 0) ;

DBFファイル削除方法

DBを運用しているとファイルサイズが肥大化し、DBFファイルを削除する必要がでてきます。

・DBFファイルと状態

select file_name,tablespace_name,status,online_status from dba_data_files;

・スキーマ削除

drop user スキーマ名 cascade;

・DBFファイルの状態をオフラインに変更

alter database datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\インスタンス名\スキーマ名.DBF’ offline;

・DBFファイルの管理から削除

alter database datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\インスタンス名\スキーマ名.DBF’ drop;

この時点でSELECTできなくなります。

・DBFファイル削除

drop tablespace スキーマ名 including contents CASCADE CONSTRAINTS;

この時点でDBFファイルが削除されていない場合は、オラクルサービスを停止し、ファイル削除する。

テーブル、インデックスのinitialの変更

alter index インデックス名 rebuild storage ( initial 1m );

alter table テーブル名 move storage(initial 1m);

Ubuntu Subversionの構築

Subversion:インストール

sudo apt-get install subversion subversion-tools libapache2-svn

sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

ファイルの一番下の行に以下を追加。 sudo apache2ctl restart http://【接続先名】/svn/【リポジトリ名】

DAV svn

SVNParentPath /home/svn

Apache2のSVN用公開ディレクトリを「/home/svn」に設定しているので、ディレクトリ作成。

sudo mkdir /home/svn/

cd /home/svn/

sudo svnadmin create 【リポジトリ名】

sudo chown -R www-data:www-data 【リポジトリ名】

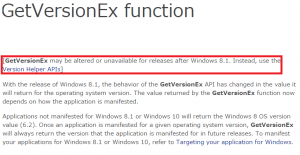

Windows10のOSバージョンの取得について

C++、VBScriptでOSバージョンを取得するプログラムを開発していたが、

クライアント端末にWindows10が含まれることに既存ロジックへの調査を実施した。

結果、C++でOSバージョン(GetVersionEx関数)を取得するロジックに不備が発生した。

GetVersionEx関数をMSDNで調査したところ、Windows8以降サポートをしないようだ。

Windows10でGetVersionEx関数を実行すると6.2(Windows8の値)という結果だった。

期待値は10.0だった。

下記URLに詳細が記述されている。

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/ms724451(v=vs.85).aspx

・OSバージョンについて

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724832(v=vs.85).aspx?tduid=(a1b7f744eb2d79c3ecc49da86e748d85)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-4sBXUfjeKWq7DCpiwLPKMA)()

マニフェストファイルを生成し、Windows10を定義することにより問題が改善されるようだが、

サポートされないことからGetFileVersionInfo関数で代替えする方法を検討している。

・参考URL

https://togarasi.wordpress.com/2015/07/04/win10-os-%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3/

ちなみにVBScriptのOS情報の取得方法は下記だが、問題なく10.0XXXが取得できる。

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2″)

Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Win32_OperatingSystem”)

Hyper-V Server 2012への接続するクライアントの追加

■準備

コマンドプロンプトを管理者権限で追加すること

hvremote.wsfをc:\tools配下にコピーしておくこと

winrmサービスを起動すること(たぶん実行されていないので、自動にしておくとよい)

続きを読む